2025年6月13日、日本政府は国内外のカーボンニュートラル実現に向けた動向や施策をまとめた「エネルギー白書2025」を閣議決定しました。

今回の白書は、2月の「第7次エネルギー基本計画」や「GX2040ビジョン」といった重要な閣議決定に続き、日本のエネルギー政策をまとめたものです。ロシアによるウクライナ侵攻や、中東地域の緊張の高まりなど、国際情勢が大きく変化する中、特定の電源や燃料に過度に依存せず、再生可能エネルギーや原子力などを最大限活用するとともに、合成燃料、水素などの次世代エネルギー利用拡大の重要性を指摘する内容となっています。第1部「エネルギーを巡る状況と主な対策」と、第2部「2024(令和6)年度においてエネルギー需給に関して講じた施策の状況」で構成されていますが、本当に持続可能な社会に向かっているのでしょうか。火力発電に関連する根本的な問題を挙げてみます。

エネルギー白書に示された未来はどこに向かうのか?

1)エネルギー自給率

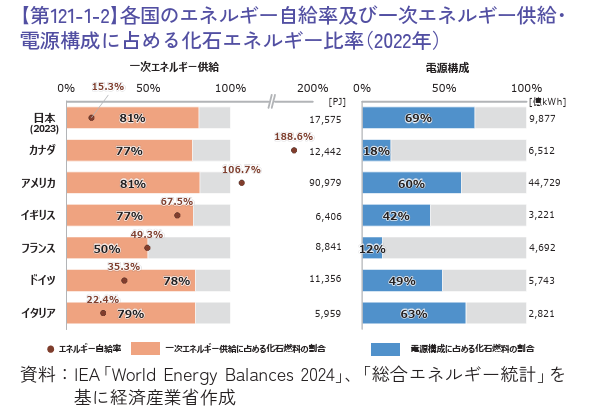

日本のエネルギー自給率は2023年度時点で15.3%で、G7で最低の水準にあります。特に一次エネルギー供給をみると、海外からの輸入に依存する化石エネルギーが8割以上を占めており、これもG7各国と比較して他国依存が大きいことを示しています。今後は、節電や省エネなどを継続しつつ、経済成長及びデータセンター、半導体工場の新増設に伴う電力需要の増加に備え、脱炭素電源の供給が確保されるようにしておくことが重要と述べています。

ただし、ここで出てくる「脱炭素電源」には、太陽光発電所や風力発電所のような「発電の際にCO2を出さない発電所」以外に、原子力や火力(水素・アンモニアの混焼、バイオマス専焼、LNG火力)も含まれていることには注意が必要です。既設の火力発電所にアンモニアを20%以上混焼する、または水素を熱量ベースで10%以上混焼させるための改修工事は、長期脱炭素電源オークションの対象に該当するとなっており、輸入燃料頼みの火力発電に依存し続ける姿勢が現れています。

2)電力需要の急増

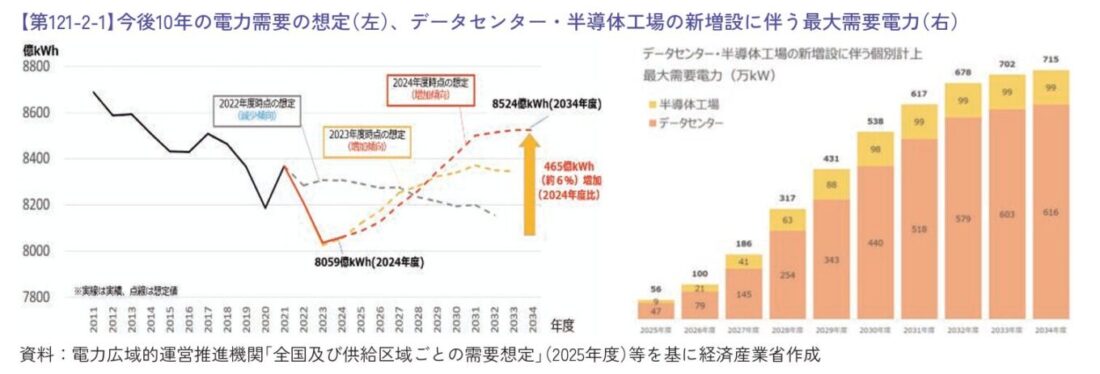

本白書では、電力需要の主な変動要因としてデータセンター需要、平均気温の上昇、EV需要拡大などを挙げ、電力需要の増加グラフが示されています。特に、データセンターや半導体工場の新増設による電力需要の増加を繰り返し、脱炭素電源の供給確保が求められるとしていますが、データセンター立地と再エネ供給には地理的なギャップが存在すると指摘しています。

ところが、急増、急増と繰り返すわりには、2024年から2034年までの10年間に見込まれる増加分は465憶kWhで、6%に過ぎません。ということは年平均では0.6%程度となるので、省エネなどの技術で吸収可能だとの意見もあります。しかし、電力需要増加の強調と安定電源供給の重視の先に、データセンターの需要に適しているとして原発の最大限活用につなげたい思惑があるのは明白であり、電力需要の論理が、データセンター中心で進められています。

3)再エネの主力電源化

本白書では、エネ基の「再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入するとともに、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指していく」との一文とともに「再エネの主力電源化を徹底することが重要です」と記していますが、再エネの割合は2019年度の18.1%から、2023年度の22.9%と大幅増とは言えない状況です。第6次エネルギー基本計画の2030年度ミックスにおける再エネの割合は36~38%、第7次エネルギー基本計画の2040年度見通しでは4~5割程度となっていますが、現状の増加率ではこれらの目標達成も危ぶまれます。しかも、蓄電池の価格が下がり、再エネの導入拡大に伴い出力制御が実施されるエリアが拡大しており、再エネの電力系統への受入れも大きな課題です。世界各国は化石燃料から再エネへの移行が急速に進んでおり、欧州では現状で再エネ率が4~5割程度になる中、このままでは、日本は各国に遅れを取り続けることになります。

4)水素・アンモニアの利活用

白書には、「水素は、アンモニアや合成燃料、合成メタンの基盤となる材料であり、これら水素等は幅広い分野(鉄鋼・化学・モビリティ分野・産業熱・発電など)のカーボンニュートラル化に寄与する次世代燃料として期待されています。」と記されています。続く「利用」については、「水素等への大規模な需要を国内で創出するため、水素・アンモニアを発電で利用するための技術開発が先行して進められています。」と記述されており、水素・アンモニアを火力発電の燃料として利用することが優先されていることが明らかです。ブルーあるいはグリーンにしても水素・アンモニアを国外からの輸入に依存し続けるのであれば、エネルギー安全保障の問題の解決にはなりません。再エネというCO2を排出しない代替手段があるにも関わらず、化石燃料を使う火力発電を残すことや燃料の輸入が前提なので、自給率向上にはほど遠いでしょう。

なお、化石燃料に再エネ燃料(木質バイオマス、グリーン水素など)を混焼して発電した電量は、RE100で認められないことになっているので、日本が水素・アンモニア、あるいはバイオマス混焼を「脱炭素電源」であると主張しても、需要側が求める電力を提供することはできません。

まとめ

エネルギー白書は、日本のエネルギー政策の課題をあらためて浮き彫りにしています。

- 国際情勢が混乱する中、エネルギー自給率の向上は不可欠ですが、その方向性は不透明で、現実的な策が見出せません。

- いまだに化石燃料・原発依存で、むしろ原発に関しては原発回帰に向かっています。「再エネの最大限導入」も言葉だけで、化石燃料や原発により比重をおいています。

- 電力需要増の説明に整合性がとれていません。誤解を招くグラフの提示、データセンターや半導体などでの増加が強調され、省エネへの言及は不十分です。

- 水素・アンモニア、CCSなどといった価格も高く、実用化の面でも現実的ではない選択肢に重点がおかれています。火力温存につながることには触れず、「脱炭素化」であることが強調されています。

このように、非常にアンバランスなエネルギー政策は必ず将来行き詰まりを見せるでしょう。持続可能な社会からは遠のくばかりです。

関連資料

・経済産業省「エネルギー白書2025」概要版

・経済産業省「エネルギー白書2025」