2023年度からはじまった長期脱炭素電源オークション。2050年カーボンニュートラルに向け、「電源投資の課題である長期的な予見可能性を高め、脱炭素電源への新規投資を促進することにより、 長期にわたって脱炭素電源による供給力を確保すること」を目的とする制度です。容量市場の一部として創設され、オークションによって約定された発電設備は、原則20年間の供給力を確保することになります。

これまで2024年1月の初回から2回のオークションを経て、このほど第3回目の内容が「総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 制度検討作業部会(制度検討作業部会)」で議論され、5月25日に、次(第3回)のオークションの枠組についての素案がまとまりました。その内容は、オークションの体すらなさない、大手電力会社の要求を丸呑みするかのような、火力・原子力を異常なまでに優遇する酷いものでした。火力の延命のみならず、電力料金の高騰で将来私たちはどれほどのツケを払わなければならないのでしょうか。

1.長期脱炭素電源オークションとは

2.これまでの約定結果

3.2025年の見直し案

4.電力会社のやりたい放題にストップを

1.長期炭素電源オークションとは

長期脱炭素電源オークションのしくみ

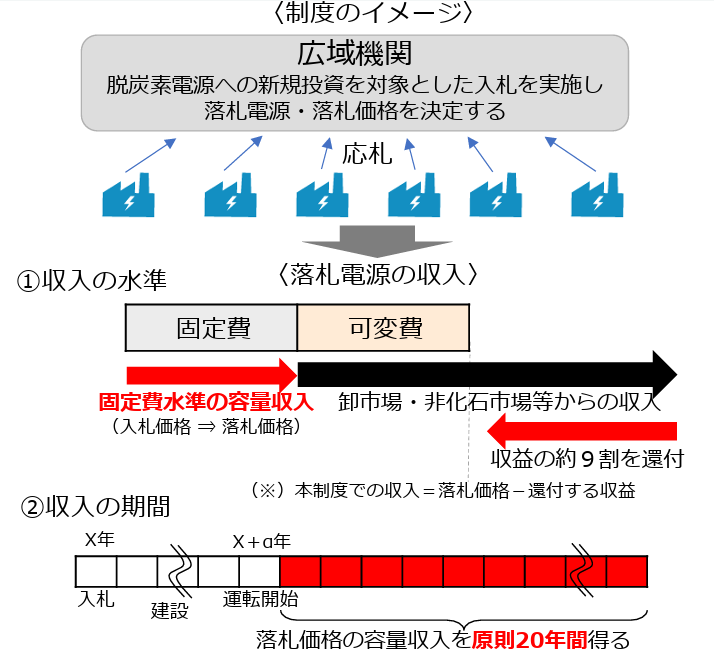

長期脱炭素電源オークションは、容量市場の一部とされていますが、容量市場のメインオークションとは別に、毎年、定められた募集枠に対して入札が行われます。容量市場のメインオークションが落札電源に一律に約定価格が設定されるシングルプライス方式であるのに対し、長期脱炭素電源オークションは、各応札電源の応札価格が約定価格となるマルチプライス方式で、電源種別ごとに募集枠が決められ、上限価格も異なります。落札した電力会社(容量提供事業者)は、電源の固定費水準の容量収入を運転開始から原則20年間得られることになります。容量提供事業者は、契約金額を月毎に受け取りますが、他市場からの収益の約9割を事後的(年毎)に還付することとされています。

オークションは、容量市場の管理者である電力広域的推進機関(OCCTO)が運営し、容量提供事業者に支払われる資金は、毎年算定された額を電力小売事業者に対して容量拠出金として請求することによって確保する仕組みとなっています。

次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 制度検討作業部会 資料3(2025年6月23日)

対象となる電源

長期脱炭素電源オークションの対象となる電源は、「対策のとられていない石炭、LNG、石油火力」以外の「今後、設備投資が必要であり、応札時点で運転開始前の安定電源・変動電源」となります。新設・リプレースだけではなく、既設火力のアンモニア混焼・水素混焼、今回からはCCSを取り付けることも対象となりました。また、第1回オークションでは「脱炭素電源」とは別に、LNG専焼火力も対象され、第2回、第3回でも対象とされています。

原則として「既に容量市場で落札されている電源及び FIT・FIP の認定を受けている電源」は対象外としていますが、「既設の火力電源について、脱炭素化のための改修を前提とせずに、容量市場メインオー クションにおいて落札し、容量確保契約を締結した後に、脱炭素化のための改修をしようとする電源及び 2022 年 11 月の容量市場メインオークションで初めて落札した電源は除く」とし、再エネのFITとの二重どりを禁ずる一方、既設火力の改修には事実上一つの発電所が二つのオークションの対象となる「二重どり」を認めている状況です。

2.これまでの約定結果

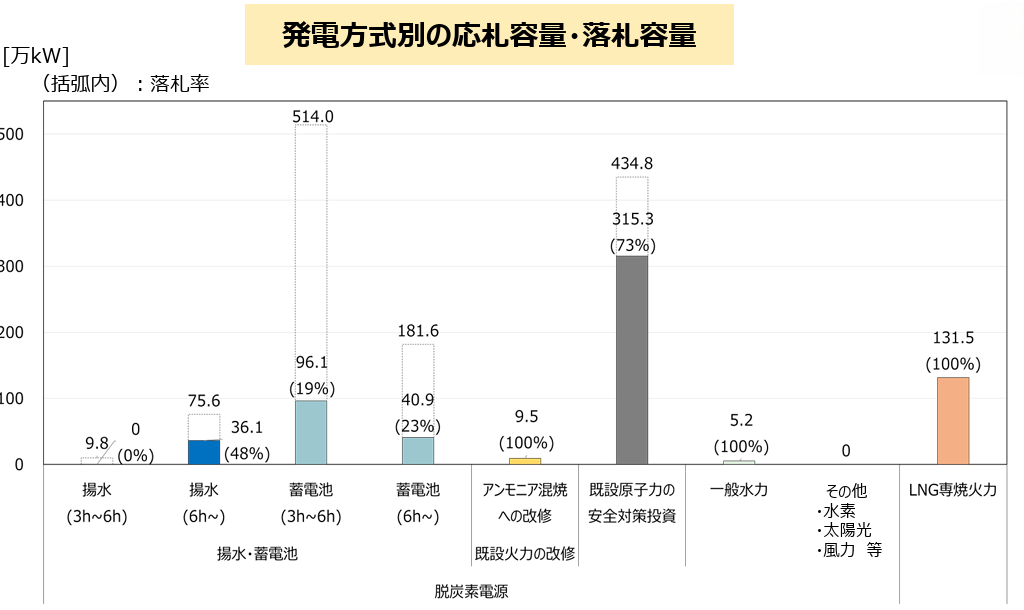

第1回目(2023年度)の落札結果を振り返ってみます。下表のように、落札電源のうち、最も大量に落札されたのはLNG専焼火力でした。2023年度から2025年度までの3年間に600万kWを確保するとして設けられた募集量に対し、初年度でその枠をほぼ全部満たすような入札があり、それらをすべて落札しました。しかも、初年度で枠がいっぱいになったからと、翌年の見直しでは2024年度と2025年度のオークションでは各年200万kWの募集量を追加することが決定しました。

蓄電池には455.9万kWの入札がありましたが、落札されたのは109.2万kWのみで、346.7万kWは不落札となりました。LNG火力では入札した電源の大半が落札できたのに対し、蓄電池は限られた募集枠を巡る激しい競争となったことが伺えます。そのうえ、1回目では1万kW以上とされていた蓄電池の最低入札容量は、2回目以降は3万kW以上に引き上げられています。

LNGの次に落札容量が多いのは原子力で、すでに建設済みの島根原発3号機が落札されています。既存火力の改修枠では、アンモニア混焼への改修として77万kWが落札されています。

第2回目(2024年度)では、当初の目的である「新規電源開発」から逸脱し、原子力の条件に「既設原子力の安全対策投資」を加えたため、315.3万kWもの既存の原子力発電所が落札され、最大となりました。一方、火力発電のアンモニア混焼の応札は、四国電力の西条発電所(石炭)9.5万kWに留まったため、第3回目の条件の見直しが行われることとなっています。

なお、第1回、第2回とも、本来増やすべき再生可能エネルギーである太陽光、風力への応札はありませんでした。

3.2025年の見直し案

制度検討作業部会でまとめられた第3回(2025年度)のオークションでは、石炭火力のアンモニア混焼への改修や原子力にさらに手厚い策を講じる案が出てきています。ここでは、アンモニア混焼への改修についてのポイントを3つあげておきます。

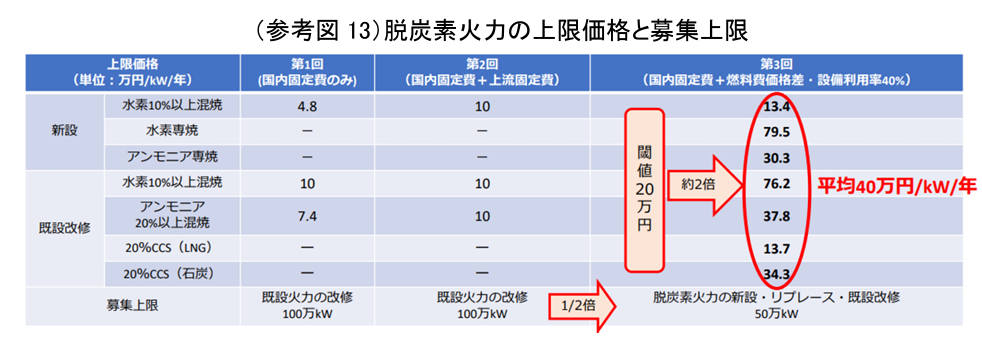

①上限価格の見直し

これまでのオークションでは、上限価格の閾値を10 万円/kW/年としていましたが、20万円/kW/年とすることとなりました。しかし、水素・アンモニア、CCS付火力は「未だ黎明期のエネルギーであり、費用回収を認める費用の範囲や上限価格について特段の配慮を行わなければ導入が困難な面がある」ことを理由にさらなる特別扱いを設け、上限価格の平均は40万円/kW/年(閾値の2倍)としています。その分、「需要家負担にも配慮し、脱炭素火力の募集上限は 50 万 kW (第 2 回入札の既設火力の 募集上限 100 万 kW の半分。応札容量ベース。)」とする方針も示していますが、この優遇処置自体、本来あるべき電力の公正な競争から逸脱し、メリットオーダーの考え方を度外視した仕組みであることは明らかです。このように、上限価格を引き上げなければ成立しないような電源をあえてオークションに含める必要がどこにあるのでしょうか。

②可変費の追加

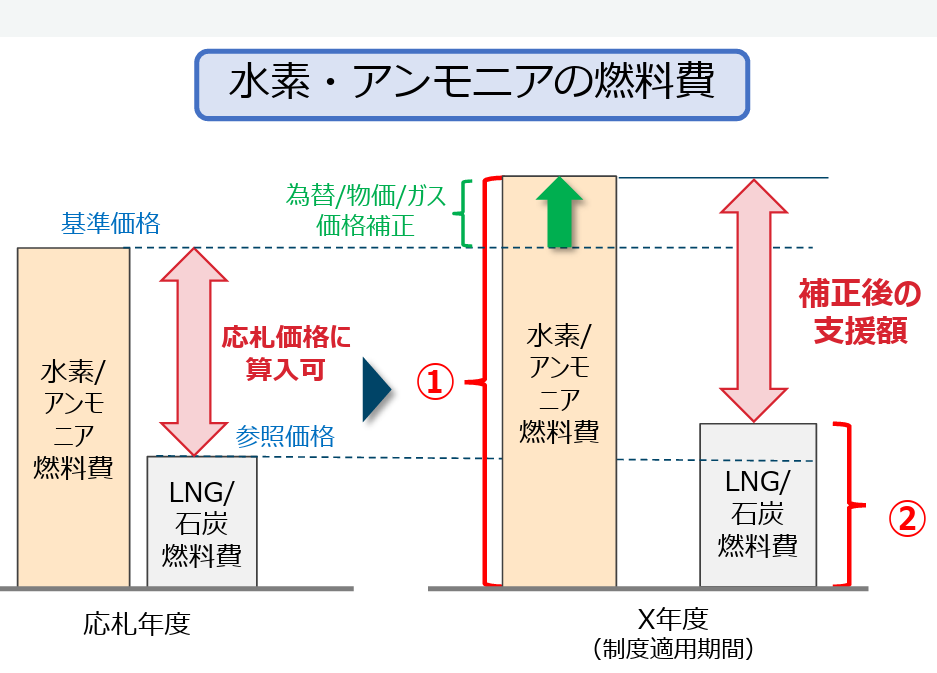

上限価格の見直しにも関連することですが、水素・アンモニア・CCSに限っては固定費に加えて「可変費」として応札価格に算入できるという修正案を提示しています。具体的には、「アンモニア(混焼および専焼)の燃料費は、当該電源の年間設備利用率 40%分のアンモニアの燃料費と石炭の燃料費(入札年度の前年の年間平均石炭 財務省貿易統計価格を元に算定した金額)の差額を追加できる」と記されています。アンモニア燃料は化石燃料よりも高コストなので、化石燃料よりも高くなる分について支援する仕組みが水素社会推進法に定められています。今回、既存の仕組みと別に長期脱炭素電源オークションの応札価格に燃料費の差額を追加できることとし、事業者の裁量でどちらにするか選ぶことができます。

③落札価格の補正

上限価格を倍に設定し、特別に燃料費の追加を認めるだけでも、電力会社にあまりに手厚い仕組みですが、これに加えてもう一点提示されたのが「落札価格の補正」です。これは、応札した年度に設定した燃料費が、稼働後の制度適用期間中に為替や物価などで上がった場合、その上昇分を自動補正して支給するというものです。

つまり、今後、水素・アンモニアの価格がどんなに上昇したとしても、電力事業者は一切のリスクを負わず、全てのリスクと費用は「容量市場」の制度で丸抱えするというものです。

次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 制度検討作業部会 資料3(2025年6月23日)

4.電力会社のやりたい放題にストップを

気候変動対策で最も重要なのは、2030年までに石炭火力を全廃することです。日本は、2035年までには電力部門を脱炭素化させ、再生可能エネルギーを3倍に増やすという国際交渉において定められたルールにのっとって、早急にエネルギーシフトを実現しなければなりません。

本来、新規電源開発は最大限導入すると決めた再エネを中心に考えなければならないはずですが、長期脱炭素電源オークションには再エネを増やす思想が全くなく、むしろ入札の門戸すら閉ざすような条件となっています。

その一方で、既存の石炭火力や原子力を維持し、新規のLNGを建設することを支援しています。そもそも脱炭素を目指すオークションとの意義を覆すような無理なしくみを強引に取り入れ、火力や原発を維持していきたい電力会社や経済産業省の思惑があからさまに形となった修正案と言えます。水素・アンモニア・CCSの上限価格を2倍に吊り上げ、燃料費などの可変費を算入できることとし、落札価格も後から補正されていくとの内容は、電力会社のおねだりが全て叶えられたようなものだと言っても過言ではありません。

長期脱炭素電源オークションの見直しを行っていた制度検討作業部会の委員は、学識者などで構成されていますが、毎回オブザーバーとして参加する大手電力各社は自由に発言でき、彼らが納得する形で進められてきました。「事業者の長期的な予見可能性を高める」などという名目のもとに、結局は電力会社のやりたい放題のしくみをつくってきたのです。

冒頭でも触れましたが、こうした電力供給者に支払われる金額は数年先に消費者の電気代にすべて積み上げられ、毎年累積されていくことになってきます。その金額がどの程度になるのかさえ見積もれないまま進められていくこのような制度があっていいのか、国民的に議論すべき問題です。

開催中のパブリックコメント電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会第二十二次中間とりまとめ(案)等に対する意見募集について(リンク)

受付開始日時:2025年6月25日19時0分

受付締切日時:2025年7月24日23時59分