2025年3月末、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が「2025年度供給計画の取りまとめ」を公表しました。これは電気事業者1,974者が提出した供給計画をOCCTOが取りまとめたものです。

ここで示される「供給計画」とは、電気事業者が作成する今後10年間の電気の供給並びに電源や送電線等の開発についての計画であり、2024年度の推定実績および2034年度までの短長期見通しを示すものです。

2024年のG7サミットでは、「各国のネット・ゼロの道筋に沿って、2030年代前半、または、気温上昇を1.5度に抑えることを射程に入れ続けることと整合的なタイムラインで、我々のエネルギー・システムから排出削減対策が講じられていない*既存の石炭火力発電をフェーズアウトする」と、初めて石炭火力の期限付き廃止について合意がなされました。

*国際合意における「排出削減対策が講じられていない」とは、IPCCによると90%以上の排出削減対策がとられていない発電所を示す。

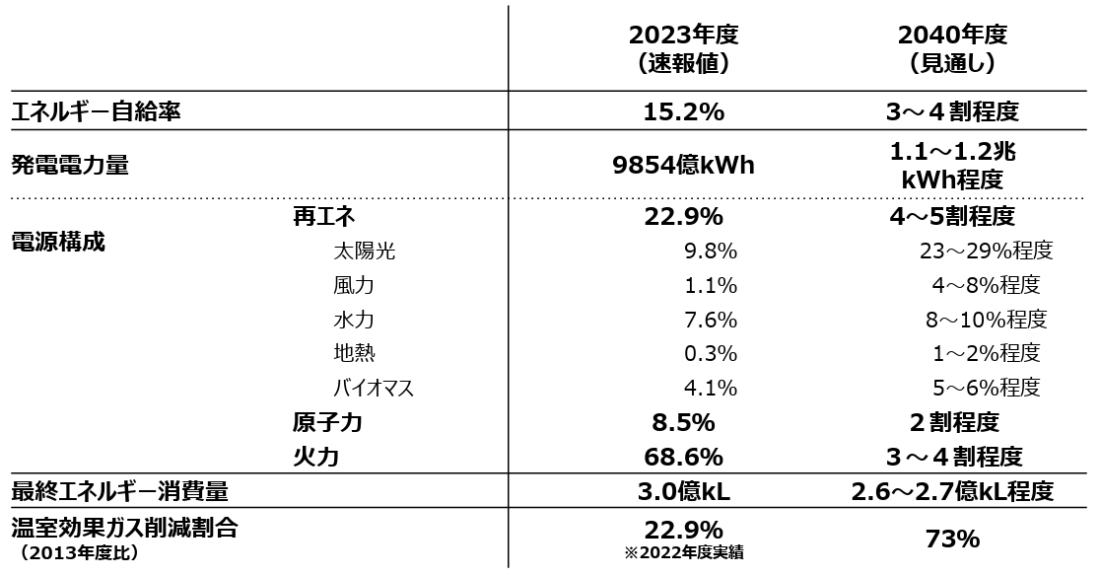

この合意に沿う形で石炭火力を削減する道筋を立てることが必要ですが、今回示された供給計画の取りまとめでは、2034年度になっても引き続き石炭火力が大きな割合を占める見込みであることがわかりました。

また、今回の取りまとめから、水素とアンモニアが太陽光などの再生可能エネルギーや蓄電池と同じ「新エネルギー等」に区分けされています。しかし、実質的には水素やアンモニアは化石燃料から製造されたものがほとんどである**と予測されるため、再生可能エネルギーとひとまとめにすることは誤解を生じさせます。そこで、この記事では新エネルギーというまとめ方はせず、電源ごとに表記しておきます。

**国際エネルギー機関によると、2023年時点で再エネ等の水電解によって製造された水素は0.1%未満。それ以外は化石燃料によって製造されている。

この取りまとめは、電気事業者として登録されている者が2024年2月末に提出した2025年度供給計画を取りまとめたものではありますが、今までの傾向を見る限り、計画に近い形で実績も推移してきているため、今後の傾向を予測する参考になると考えています。(気候ネットワークレポート「OCCTO『供給計画取りまとめ』の推移から見る2030年への道筋」より)

2034年度のエネルギーミックスで石炭の占める割合は25%

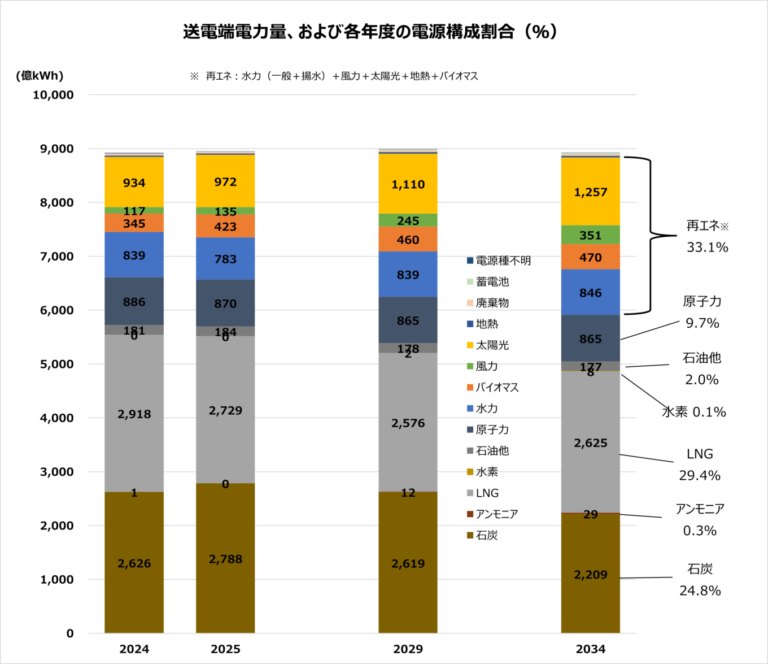

冒頭に示した図(電力広域的運営推進機関(OCCTO)「2025年度供給計画の取りまとめ」より気候ネットワーク作成)は、送電端電力量から試算した2024年度、2025年度、2029年度と2034年度の電源構成です。10年間にかけて多少再エネが増え、石炭やLNGが減ってはいますが、それほど電源構成に大きな変化がないことがわかります。

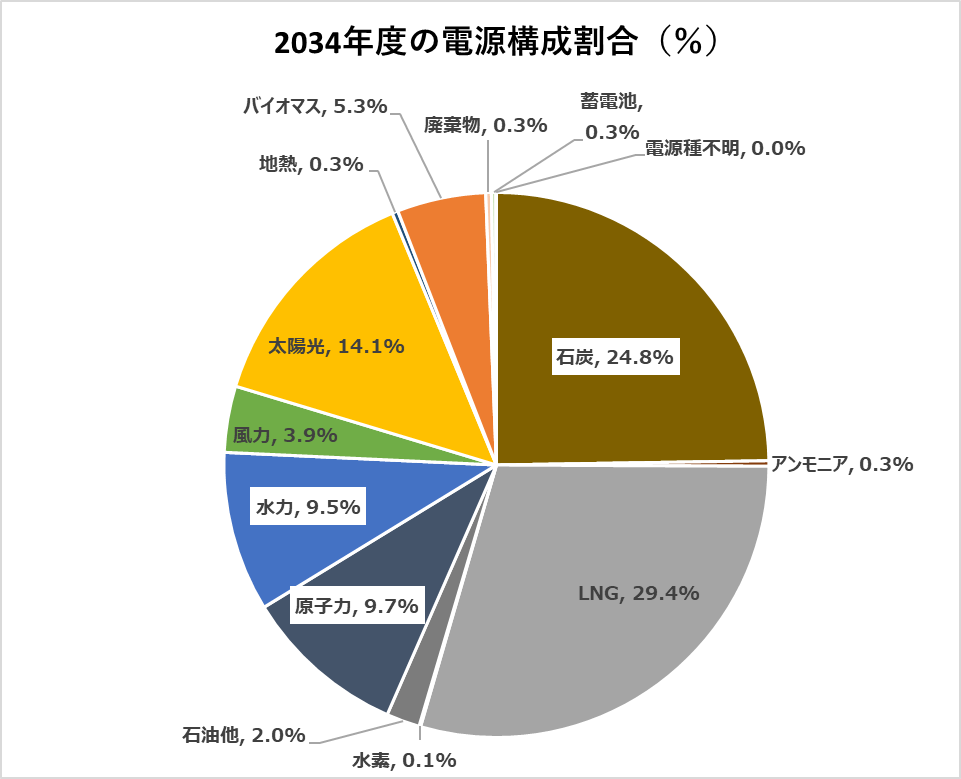

次に、以下の図は2034年度を特出ししたものです。2030年代半ばになっても電源構成のうち石炭が約25%、LNGが約30%を占め、火力が56%以上にものぼる予測です。

2034年度の石炭やLNGの割合は、第6次エネルギー基本計画で示された2030年度目標(石炭:19%、LNG:20%)ですら、はるかに上回ると見込まれています。送電端電力量予測からは目標達成に向けた方針が全く見えてきません。

石炭だけではなくLNGからの削減の道筋を立てなければいけない局面で、この火力依存度の高さは国際的にみても非常に問題だと考えます。

※第6次エネルギー基本計画の2030年度の目標は以下の通り

再エネ:36~38%(地熱、バイオマス、風力、太陽光、水力)

石炭:19%

LNG:20%

石油など:2%

原子力:20~22%

水素アンモニア:1%

なお、この電力量の算定は運転コストが安いものから機械的に発電電力量を積み上げて計上されたものであり、制度的措置による効果や、今後の原子力の稼働状況などは考慮されていません。一例をあげると、今年度から容量市場の措置として、非効率石炭火力の稼働率を50%以下に抑制する措置がとられる予定のため、それが今後どう影響してくるのか注視していきたいと考えています。

しかし、制度的処置が加味されれば自主的な休廃止が増え、「実際には、エネルギーミックスの目標に近づいていく」(p.25)と想定するのは甘いといわざるを得ません。前述の制度はエネルギー基本計画やNDCの目標からバックキャスト的に効果を算定したり、政策決定されたわけではないからです。

また、水素やアンモニアは「気候変動解決の鍵」のように扱われがちですが、2034年になっても水素やアンモニアが電源構成に占める割合はそれぞれ0.1%、0.3%にすぎません。水素やアンモニアを本当の気候変動解決の鍵とするには、この頃までにはグリーン化したうえで、火力の主燃料として使用できるようになっていなければなりませんが、これらの技術はまだ実証中な上に、グリーン水素・アンモニアの供給確保の見通しは立っていません。

極めて重要なこの10年間を経ても存在感を示せなさそうなことがわかります。火力発電事業者がアピールする「火力の脱炭素化」とは、結局は再エネ拡大に投資すべき資金を浪費し、火力の延命につながることが危惧されます。

石炭の大幅削減進まず。LNGは増加

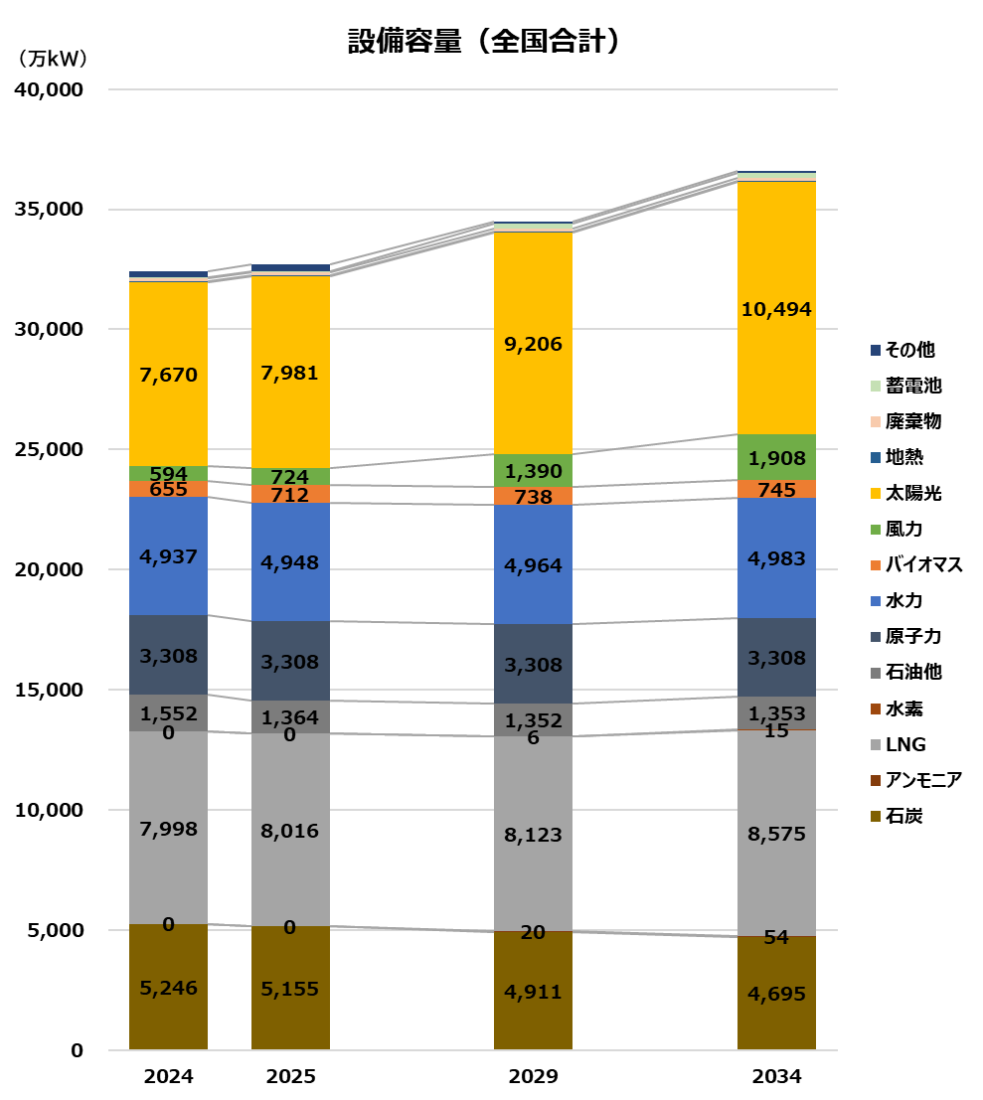

設備容量(発電設備の出力)の総量は今後10年にかけて増加する見通しです。

特に増えているのは太陽光発電ですが、LNGも600万kWも増加する予測。長期脱炭素電源オークションなどで、LNG火力の新設が支援対象となっていることが大きな要因と考えられます。

石炭火力は減ってはいますが、2034年度になっても4700万kW(原発約47基分)も残るとされており、「2030年代前半までの石炭火力の段階的廃止」からはほど遠い状況であることがわかります。

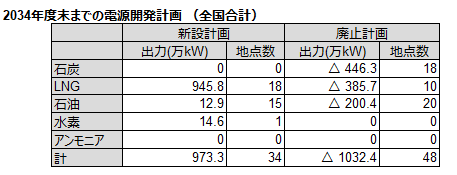

電源の新設・廃止計画はどうなってる?

2025年4月現在、運転中の石炭火力発電所は全国に159基(休止中を除く)もあります。1.5℃以内に気温上昇を抑えるというG7の合意を守るなら、少なくとも対策の講じられていない石炭火力は2030年代前半までには廃止されていなければなりません。

今回明らかになった今後10年間で予定されている火力発電の新設・廃止計画は、以下の通りです。

石炭火力の新設計画はさすがにありませんが、廃止計画はたったの18地点に留まっています。昨年提出された取りまとめよりは10地点、300万kW分増えているため、削減傾向にあることはわかりますが、それでも全体の1割強程度にすぎません。

そのうえ、石炭やLNGの廃止分を上回るLNGの新設が予定されていることがわかります。これは完全に気候変動対策に逆行しています。

火力の廃止が進まない理由には、「火力全体で安定供給に必要な発電容量(kW)を維持・確保しつつ、非効率な石炭火力を中心に発電量(kWh)を減らしていく」(第7次エネルギー基本計画)という政府の方針が背景にあることが考えられます。つまり、電力需要の増加や季節変動による電力切迫に備えて、発電所を廃止せず発電量だけ減らすという方針ですが、発電所の維持にはお金がかかりますし、そもそも火力設備を削減することが脱炭素の原則であるはずです。

OCCTOは、本とりまとめの提出時に合わせて経産大臣に提出した意見書で、「カーボンニュートラルに向けた流れの中で更に低稼働となる火力を維持し、供給力、調整力及び慣性力などとして活用する方策」の制度的検討を求めています。しかし、夏冬などの高需要期にのみ動かす発電所を維持するために国費を費やす、あるいは消費者の負担を増やすことが本当に経済合理的なのかは疑問です。

古い火力を維持することは、再生可能エネルギーへの転換を遅らせ温室効果ガス削減に逆行するばかりか、社会的負担も増加させる恐れがあります。社会全体の便益を踏まえて、電力システムを見直すべきではないでしょうか。

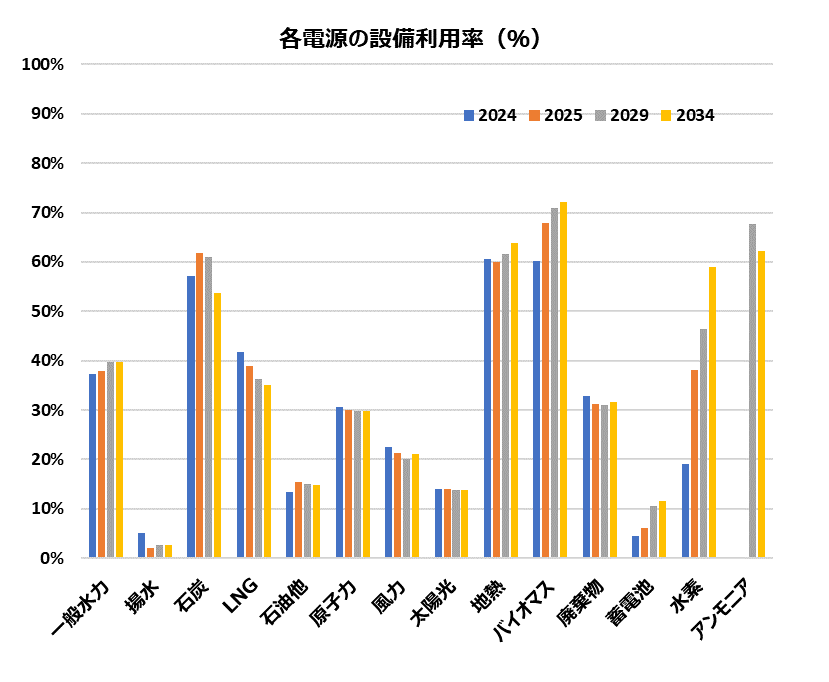

石炭火力の設備利用率は約6割を維持

石炭火力の設備利用率は、2016年度取りまとめ時点で75%程度ありましたが、近年は低下傾向にあり、直近の実績では6割を切っています(気候ネットワークレポート「OCCTO『供給計画取りまとめ』の推移から見る2030年への道筋」より)。

しかしそれでも高い稼働率で石炭火力を動かすことには変わりなく、政府が述べるように「発電量を減らす」というのであれば、さらなる深掘りが必要でしょう。

またLNG火力も、以前から設備利用率が減少していますが、この傾向は今後も続きそうです。

前述の設備容量をあわせて考えると、新設・リプレースが増える一方で設備利用率は減ることになり、単純に考えれば設備が過剰となって座礁資産化につながりやすいように思いますが、それでも事業者は建設したいのでしょうか。

最後に

さすがに近年は石炭火力は微減傾向にはありますが、それでも抜本的な削減には向かっていません。気温上昇を1.5℃以内に抑えるために極めて重要なマイルストーンである「先進国は2030年までに石炭火力を段階的に廃止する」まで、残された時間はあとわずか。今のままのぺースでは2030年までの石炭廃止は到底達成できません。

日本は石炭火力を削減し、国際的な責任を果たすことができるのか、今年度こそ将来に向けた削減計画が出てくることを期待します。

参考

電力広域的運営推進機関「2025年度供給計画の取りまとめ」(2025年3月)(リンク)

(昨年度記事)【ニュース】2033年度に石炭火力が29%を占める見通し―OCCTOが電力供給計画を公表