2024年12月25日に開催された総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第68回会合)において、第7次エネルギー基本計画の事務局原案と、2040年度におけるエネルギー需給の⾒通しの参考値がまとめられました。「エネルギー基本計画」は、日本のエネルギー政策の骨格とも位置づけられ、エネルギー政策基本法に基づき、3年ごとに見直しが行われます。今回示された「エネルギー基本計画(案)」は、2040年においても「石炭ゼロ」を示さず、原発や火力を維持するもので、気温上昇を1.5℃に抑えるためにはまったく不十分であると、シンクタンクやNGOらが声明・意見を発表しています。

2040年度におけるエネルギー需給の見通し

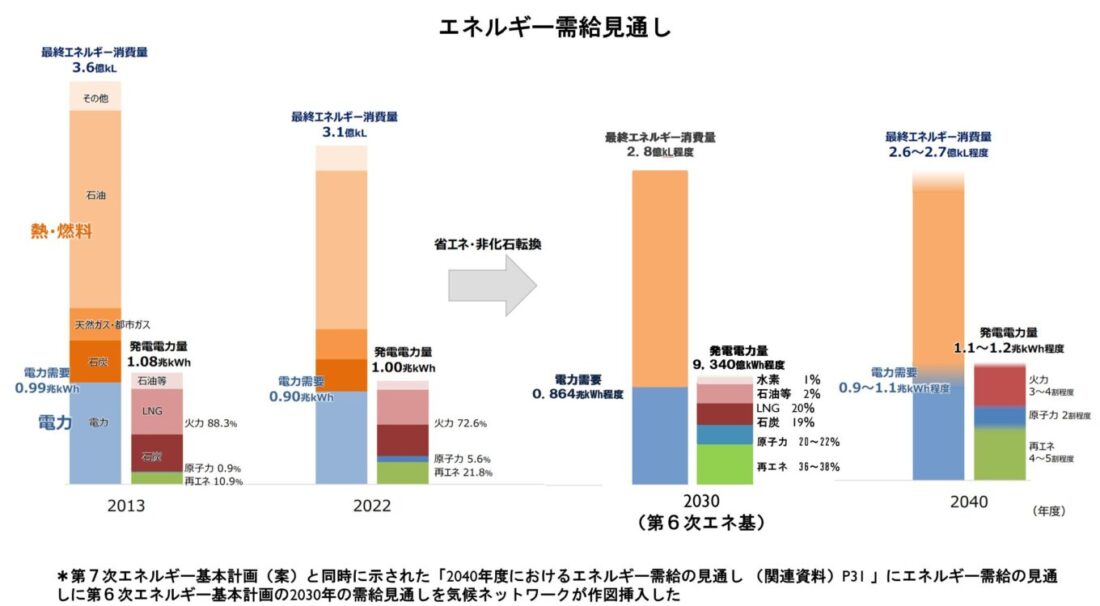

政府は、2040年度における電力需要は、現状(2023年)の9,854億kWh から、1.1〜1.2兆 kWh程度まで増加すると見通し、それを賄うための電源構成を下図のように想定しています。

問題点の1:火力・原子力を維持する電源構成

最大の問題は、2040年に3~4割の火力を残すとしていることです。これでは、世界が求める1.5℃目標と整合しません。また、原子力も最大限活用するとして2割程度と、実現困難な割合を示しています。原子力が想定通りの電力を供給できなければ、火力でカバーせざるを得ず、火力の割合が増えることになります。IPCC第6次評価報告書統合報告書において示されたオーバーシュートしない(平均気温が1.5℃上昇を超えない)又は限られたオーバーシュートを伴って温暖化を1.5℃に抑える削減経路では、電力セクターは2035年までの脱炭素化が求められていますが、この電力構成ではIPCCの経路に準じた削減ができないばかりか、日本が掲げた2050年ネットゼロの達成も危ぶまれます。

<各電源の問題>

- 再生可能エネルギーについては、「主力電源として最大限導入する」と書かれたものの、第6次エネルギー基本計画に記載されていた「最優先の原則の下」という表現が削除された。2040 年の割合はわずか4~5割程度に留まり、太陽光の割合に比べて風力の割合が非常に少ない。ぺロブスカイト太陽電池と浮体式洋上風力の革新技術の開発と社会実装を進めるとしながらも、算出された数字は少ない。

- 原子力については、東京電力福島第一原子力発電所の事故後に策定された「第4次エネルギー基本計画」以来引き継がれてきた「原子力依存の低減」との表現が削除された。原子力を脱炭素電源のひとつと大義名分を与えることで、データセンターや半導体⼯場等の新たな電力需要をも満たすと位置付け、2040年に2割程度と非現実的な割合を掲げている。今後、「原子力の最大活用」に向け、次世代⾰新炉への建て替えや研究開発を積極的に推進する姿勢が明確となっている。

- 火力については、第6次エネルギー基本計画で示された2030年の電源構成では、石炭19%、LNG20%、石油2%、水素1%と分割されていたが、今回示された2040年の電源構成では石炭・LNG・石油の内訳を示さずに3~4割程度となっている。明確な石炭の割合が示されていないとはいえ、G7の合意で求められている石炭の段階的削減に向き合っているとは言えない。しかも、この数年で着々と新設が進んでいるLNGの割合や、高コストの水素・アンモニア混焼がどの程度導入されるのかも具体的には示されていない。

問題点の2:火力への依存体制を維持

火力を3~4割も残しつつも、日本政府が温室効果ガスの削減目標に向かって順調に進んでいる(オントラックである)と主張する背景には、火力のゼロエミッション化とCCSへの過剰な期待があります。第6次エネルギー基本計画の2030年の電源構成において水素・アンモニアを1%とした際には、2030年までにガス火力に30%水素混焼や水素専焼、石炭火力に20%アンモニア混焼の導入・普及を目標としていましたが、電力各社による混焼実験が進められているとはいえ、2040年までにどれだけの火力発電所を混焼に置き換えられるかの具体的な計画は出されていません。また、CCS(炭素回収貯留)については、国内で処理できないCO2は国外に、つまり他国に運搬して貯留するという他人任せな計画です。CCSを前提として火力を使い続けるというのは、机上の空論できわめて無責任です。

混焼技術およびCCSといった現時点で実用化できていない革新的技術に過剰な期待をかけ、火力への依存を維持しようとしていることは否定できません。先行き不明瞭な技術革新では、排出削減も不確実です。確実に排出量を削減すべく、技術が確立している再エネを着実に普及する道を選ぶべきです。

問題点の3:不透明なプロセス

エネルギー基本計画は、日本の経済だけでなく日常生活にも大きな影響を与えるため、民主的で透明なプロセスを経て策定されるべきものです。原案末尾に「政策立案プロセスの透明化と双方向的なコミュニケーションの充実」とあり、そこには「審議会等を通じた政策立案のプロセスについて、最大限オープンにし、透明性を高めていく。」と書かれていますが、非常に重要なことが透明性があるとは言えない状況で決められてしまっています。広く国民から意見を聞くこともなく、トップダウンのような形で数字が出てきたプロセスを問題視する声も出ています。

世界が脱化石燃料を進めている中、現行計画(第6次エネ基)における2030年度の再生可能エネルギーの割合(36〜38%)を、10年後の2040年度に4~5割とするのでは、あまりに少なく、「2030年までに世界の再生可能エネルギー容量を3倍に増やす」というCOP28の目標に貢献するものとは言えません。2040年度の火力の割合を削減し、再エネの割合を大幅に拡大しなければ、日本は温暖化対策に積極的ではないとみなされることでしょう。

エネルギー基本計画は、2025年2月までに国連に提出するNDC(国が決定する貢献)のベースとなるものです。パリ協定1.5℃目標の実現に向けた世界の潮流に合わせ、いかに化石燃料からの転換を図り、再生可能エネルギーの比率を高めたものになるかが注目されています。

こうした重要な計画の決定に際し、国民の意見が無視されたまま進められていることに対しては、審議会でも指摘されました。エネルギー基本計画に関するパブリックコメント(意見募集)は1月26日を持って締め切られましたが、NGOなどがエネルギー基本計画の問題点などを解説するセミナーなどを開催するなどして、意見提出を呼びかけた結果、数万にのぼる意見が提出されたと見られます。また、1月から2月にかけて、経産省が「第7次エネルギー基本計画(案)」及び「GX2040ビジョン(案)」についての説明会・意見交換会を開催していますので、地域の説明会に参加することも市民の声を届ける一案です。

日本政府は、パブコメで提出されたすべての意見を公開し、形だけの「説明会」を開催するだけでなく、国民的議論をふまえた上でエネルギー基本計画を決定すべきです。

<総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第67回会合)資料>

資料3 エネルギー基本計画(原案)(pdf)

<総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第68回会合)資料>

資料2 2040年度におけるエネルギー需給の見通し(関連資料)(pdf)

<エネルギー基本計画に関連するパートナー団体からの意見表明など>

- 自然エネルギー財団:政府のエネルギー基本計画案に関する自然エネルギー財団コメント

脱炭素の失敗、高コスト化で日本の競争力を損なう危うい選択

エネルギー効率改善と自然エネルギー最大化の道をめざせ(リンク) - WWFジャパン:【WWF声明】10年で再エネ2~14ポイントの増加のみ? 脱炭素化に背を向ける日本のエネルギー基本計画案に抗議する(リンク)

- 気候ネットワーク:【プレスリリース】第7次エネルギー基本計画の事務局原案に対しての声明(2024年12月20日)(リンク)

- FoEジャパン:「第7次エネルギー基本計画」に私たちの声を!(リンク)

<エネルギ基本計画関連情報>

自然エネルギー財団:

自然エネルギーによるエネルギー転換シナリオ(第1版)2040年に向けての展望(リンク)

インフォパック エネルギー基本計画の論点(pdf)

Climate Integrate:

日本の政策決定プロセス エネルギー基本計画の事例の検証(pdf)