3月21日、経済協力開発機構(OECD)が日本の環境政策に関する報告書「環境保全成果レビュー(OECD Environmental Performance Reviews: Japan 2025)」を公表しました。OECDの環境保全成果レビューは、加盟国の環境に関する取り組みを評価し、改善に向けた勧告を行うものです。本報告書には、日本の気候や環境、化石燃料の利用継続と再生可能エネルギーの拡大、さらに水素・アンモニア混焼や炭素回収貯留(CCS)といった次世代技術の活用も含めた、現在の政策と将来の目標について分析した結果が記されています。2010年以来、4回目となる今回の報告書の注目ポイントは以下のとおりです。

注目ポイント

最も重要な点は、OECDが、日本が「ネット・ゼロへの軌道に乗る」ためには石炭火力の段階的廃止が不可欠であると明言していることです。日本政府が日本の削減はオントラックであると主張している点とは異なる上、水素・アンモニア混焼とCCSは不確実性が高いと指摘しています。さらに、エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの比率は他のOECD諸国の 平均より低いとも書かれています。

それぞれのポイントに関する詳細分析の結果、早急な対策が求められています。

- 石炭火力の段階的廃止が不可欠

- 「不確実性」の高い水素・アンモニア混焼とCCS

- 日本のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの比率は 「平均以下」

石炭火力の段階的廃止が不可欠

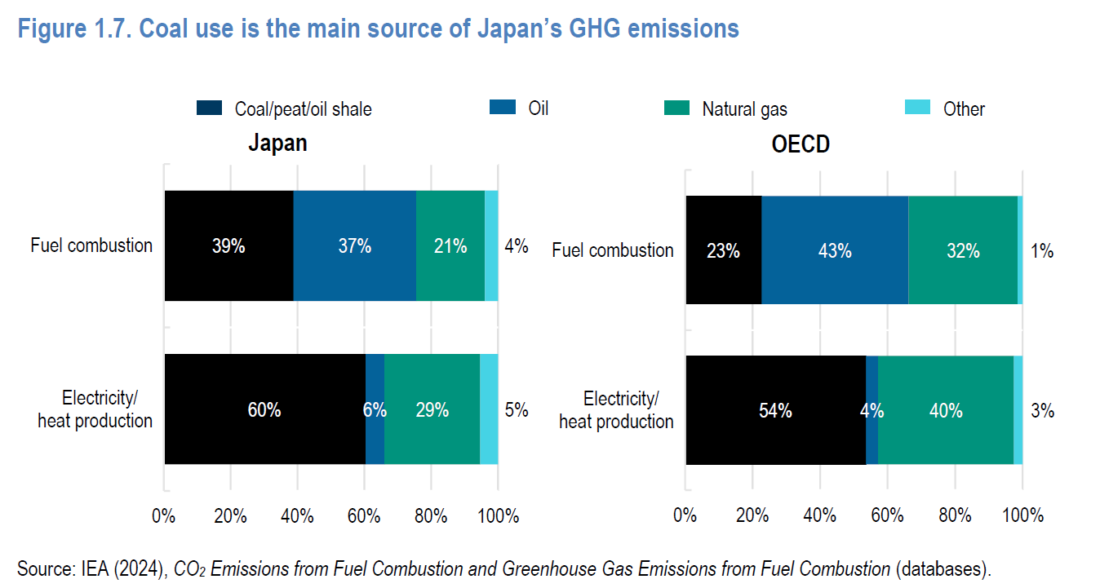

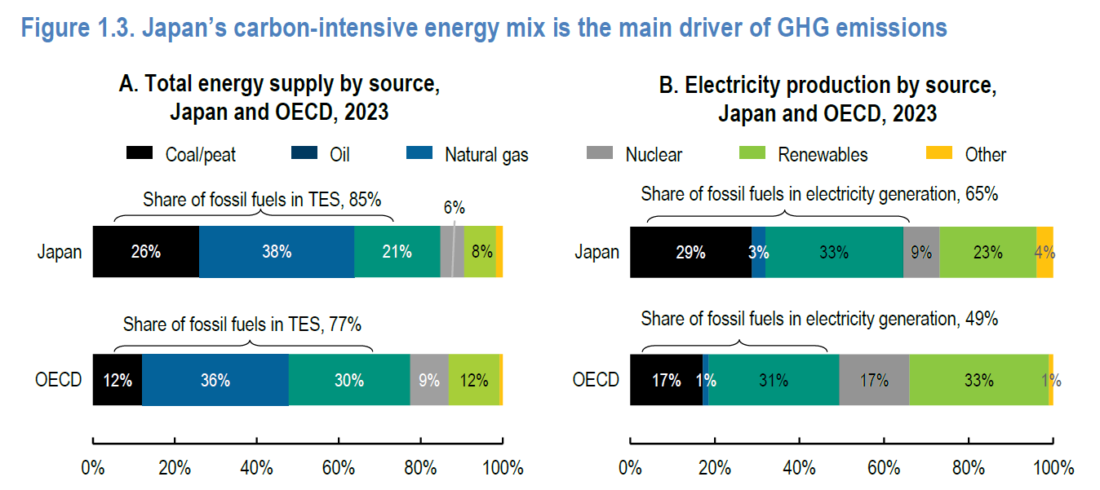

OECDは今回の分析の中で、日本が「ネット・ゼロへの軌道に乗るためには、排出削減対策がとられていない(unabated)石炭火力発電所を段階的に廃止していく明確な道筋が不可欠である」と述べるとともに、2023年の日本の総エネルギー供給における石炭火力の割合がOECD諸国の平均の2倍以上であり、エネルギー起源のGHG排出量の39%を占めていたと指摘しています。

石炭は日本の主たるGHG排出源(日本とOECDとの燃料別排出割合の比較)

さらに、2030年度の電源構成で石炭火力が19%程度を占め、将来においても重視している点については、2023年のOECD平均よりも高い割合であると指摘しています。

報告書は、2024年に日本も合意した「各国のネット・ゼロの道筋に沿って、2030年代前半、または、気温上昇を1.5℃に抑えることを射程に入れ続けることと整合的なタイムラインで、エネルギーシステムから排出削減対策が講じられていない既存の石炭火力発電をフェーズアウトする」とのG7のコミットメントに言及し、日本がパリ協定と整合的なスケジュールで排出削減対策がとられていない石炭火力発電所を段階的に廃止するためのロードマップを策定し、公示されている「2030年、非効率石炭火力の段階的廃止」に準ずることで、G7のコミットメントを実現化するよう提言しています。

「不確実性」の高い水素・アンモニア混焼とCCS

OECDの分析は、気候目標を達成するために日本が水素・アンモニアの混焼と二酸化炭素回収・貯留(CCS)技術に依存していることを述べつつ、これらの技術の不確実性が強調されています。既に成熟している再生可能エネルギーの技術と比べると、低排出水素・アンモニアやCCS技術は、いまだに開発途上にあり、その開発だけでなく使用においても多額の費用がかかります。費用対効果の高い方法でこれらの技術を広げていくことは「かなり不確実」である上、石炭およびガス火力への依存度を高めることになると見込まれることから、ネットゼロを達成するための日本の能力を弱めることになると評しています。

さらに、今日、世界中の水素およびアンモニアはほぼすべてunabatedな(排出削減策が講じられていない)化石燃料から生産されている「グレー水素/アンモニア」であることを問題視しています。化石燃料由来の水素・アンモニアを混焼している限り混焼率が上がったとしても、ライフサイクルCO2排出量は、石炭専焼と比べても高くなる可能性があるため、火力発電所を改修して混焼を進めることは、炭素排出の固定化(ロックイン)につながりかねません。こうした状況を踏まえ、低炭素水素・アンモニアおよびCCSの利用は、排出削減策の選択肢が限られる、かつこれらの技術が最もコスト効率の良い選択肢となる分野(化学や鉄鋼のような産業プロセスの排出削減が困難な分野)に優先することを検討するよう提言しています。

日本のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの比率は 「平均以下」

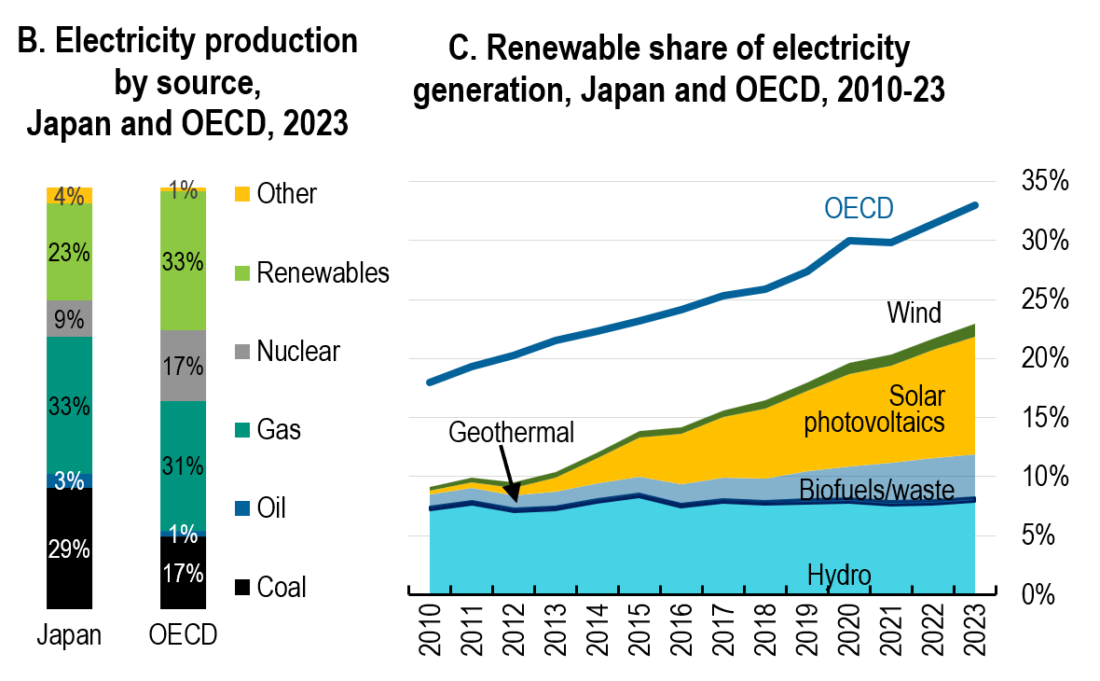

近年、日本の電力における再生可能エネルギーの役割が高まってきてはいるものの、2023年の割合(23%)はOECD諸国の平均(33%)の3分の2程度なのに、石炭を含む化石燃料による発電が全体の3分の2(計65%)を占めており、こちらはOECD平均(計49%)と比べると高いことが示されています。

エネルギー部門は日本における最大の排出源です。とはいえ、2022年のエネルギー生産とその使用に関連するGHG排出量が全体の87%というのは、OECD諸国の中で最も高い割合でした。さらに、日本の2030年度の発電量に占める化石燃料の割合(41%)は、2023年時点のOECD加盟国の大半の国における割合よりも大きいことが示されています。

日本は、2030年度におけるGHG排出量を2013年度から46%削減(エネルギ―起源CO2排出量を2019年比で換算すると34%削減)することを目標としていますが、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、パリ協定の目標である気温上昇を1.5℃以内に抑えるには、2030年に世界全体で2019年比で43%の排出削減を求めています。OECD諸国で第2位のGHG排出国である日本は、この世界的な取り組みをリードする責任を他の主要先進国と共有しているにも関わらず、日本の政策は化石燃料への依存度が高く、エネルギー自給率も低いことから、このままでは気候目標を達成できるか不確実だとしています。

今回の報告書には、中間点におけるマイルストーンを含め、技術、市場および社会的不確実性を反映させた、現行のエネルギーミックスシナリオに代わる2050年ネットゼロに向けたシナリオを作成することが提言のひとつとして記されています。また、拘束力のある期間的なカーボンバジェット(炭素収支)(国別および/または部門別の排出量の上限の設定)を設定すること、現在および計画中の対策が長期的な目標に沿っていることを確認するための独立した諮問機関を根拠とする気候緩和計画フレームワークを策定することも提言に書き込まれています。フランスやドイツ、イギリスなど幾つかのOECD加盟国は、こうしたアプローチを導入しています。

早急な対策が必要

報告書は、日本にも気候変動の影響が及んでおり、熱帯低気圧、高潮、洪水など、より極端な気象条件による危険性が高まると強調しています。人口の60%以上が、35℃を超える猛暑にさらされ、熱中症患者や死亡者が増加するなど、健康への悪影響が明らかになっているのです。

他のOECD諸国と足並みを揃えるだけでなく、日本が気候変動対策をリードするには、野心的な気候目標や具体的なロードマップを策定し、政府による断固とした行動が不可欠です。この報告書に指摘されているように、世界の気温上昇を1.5℃に抑えるための国際社会のコミットメントに整合する石炭火力の早急な段階的廃止を進めなければなりません。

<注>このレビューは、2024年12月までに行われた調査に基づいて作成されたものであるため、日本の気候変動対策やエネルギー戦略、2035年および2040年の目標を示す第7次エネルギー基本政策、GX2040ビジョン、地球温暖化対策計画(全て2025年2月に閣議決定された)の内容は反映されていません。

レポートのダウンロード

OECD Environmental Performance Reviews: Japan 2025(リンク)

参考

環境省:OECD環境保全成果レビュー報告書(2025年)の公表について(リンク)

IGES:OECD環境保全成果レビュー報告書公表イベント2025(リンク)

関連記事

【ニュース】第7次エネ基、温対計画、GX2040ビジョンが閣議決定

作成・発行:経済協力開発機構(OECD)

発行:2025年3月21日