日本の脱炭素政策のひとつに二酸化炭素回収・貯留(CCS)が含まれており、グリーン・トランスフォーメーション(GX)戦略の一環として、CCS/CCUS(回収したCO2を利用する)が着々と進められています。

2024年7月、CO2の分離・回収から輸送、貯留までのCCS事業を進めることを目的に「二酸化炭素の貯留事業法(CCS事業法)」が閣議決定され、8月5日に施行されました。日本政府は2030年までに年間600~1,200万トン、2050年までに年間約1.2~2.4億トンのCO2貯留を想定し普及する将来像を描いています。経済産業省は2025年2月5日、2030年度までに事業化を目指すCCS事業に対する支援制度の詳細設計を行うための「CCS事業の支援措置に関するワーキンググループ」を設置し、具体策の検討に着手しました。2025年度の中頃に中間とりまとめを行う予定となっています。

CCS事業の候補9案件

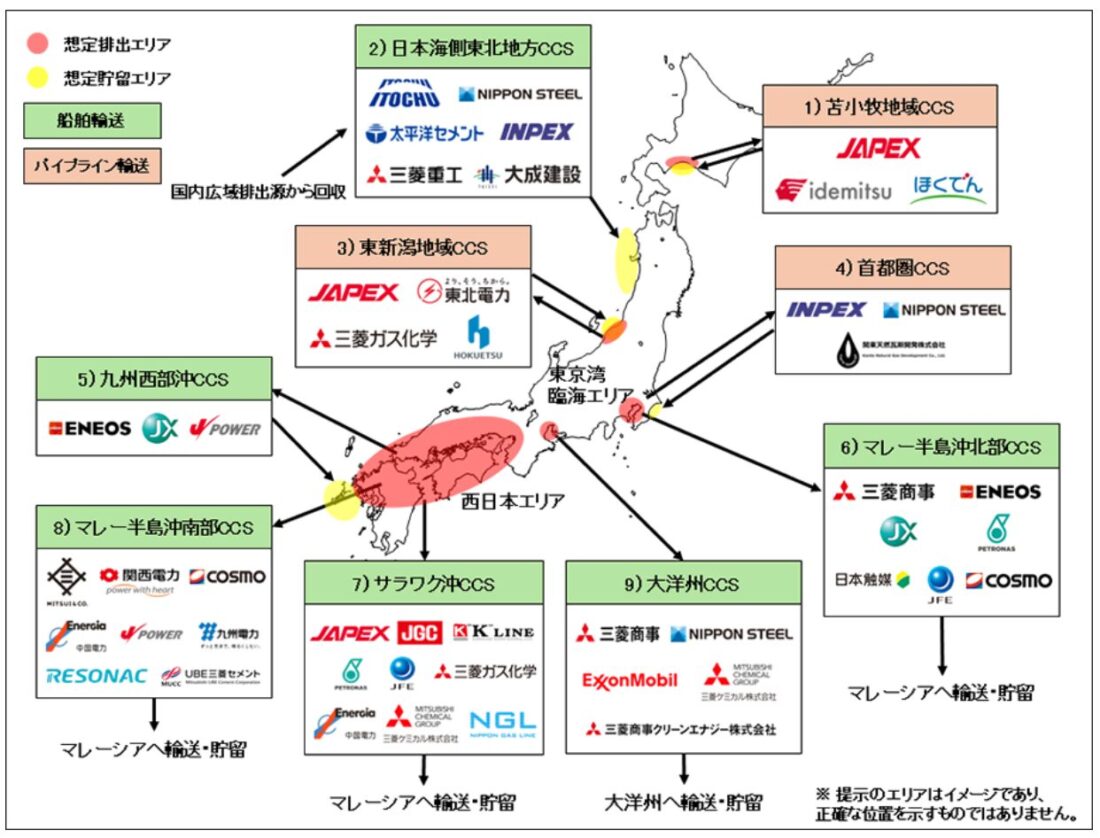

CCS事業法の施行に先立ち、エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が「先進的CCS事業に係る設計作業等」に関する委託調査業務の公募を行い、2024年6月に9案件(国内貯留5案件、海外貯留4案件)を候補として選定しました。その後、2025年2月に苫小牧市沖が、全国で初めてCO2貯留層が存在する可能性のある区域(特定区域)に指定されたことから、今後、探査や試掘が進むと予想されます。

CCSの抱える課題

既設の火力発電所にCCSを付設して利用を継続することは、再エネという代替技術があるにも関わらず火力利用を正当化することにつながり、大きな問題ですが、CCSはその他にもさまざまな課題を抱えています。

1)CO2をどこに圧入するか

現在、世界で稼働しているCCSの多くは、CO2が発生する場所の近く、例えば枯渇油田・ガス田や炭鉱採掘跡などにありますが、日本の場合は、回収したCO2を液化して輸送船で運び、海底に圧入する方法が主に検討されています。環境省は貯留地(海底)までパイプラインを敷設する方法と、貯留海域まで船でCO2を運び洋上から圧入する方法のポテンシャルとコストの試算・比較検討を行っていますが、日本国内での貯留適地(貯留層)は限られています。国内の貯留ポテンシャルが限られるため、電力事業者などさまざまな企業が海外でのCCSプロジェクトに参画していますが、自国で排出したCO2を他国に押し付けるような越境CCSについては「炭素植民地主義」であるとの要請書が提出されるなど反対の声もあがっています。

しかも、現時点では液化CO2の船舶輸送は確立されていません。2021年度から実証実験が始まり、2026年までの技術確立が目指されていますが、越境CO2輸送の場合には受入国との調整も必要となってきます。

2)コストの高さ

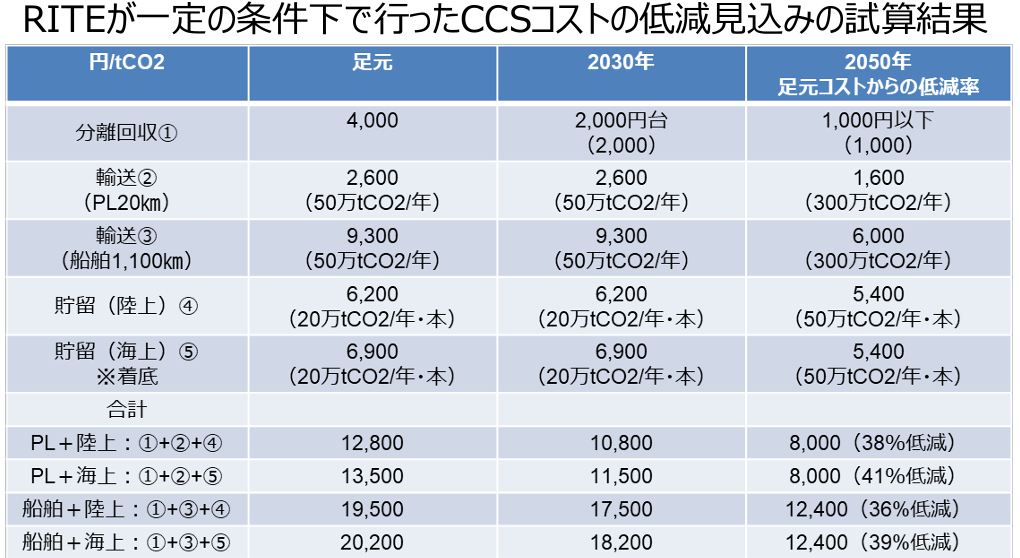

CCSのコストは課題のひとつであり、諸外国でも政策的な支援が行われています。経済産業省が、各段階におけるコストの低減見込みの試算を示していますが、CCSが高額であることは明らかです。足元の試算では船舶輸送+海上貯留の場合、20,200円/トンもかかります。このコストが下がる見込みはありません。電力セクターでCCSを使った場合、そのコストは電気料金に上乗せされることになります。CCS事業法の中ではCCSのコストが高い分を長期にわたって補填する支援策が検討されており、国民負担が増えることも懸念されます。

(ここでの試算に土地代、土地利用、土地整備、地下性状、その他の補償費は考慮されていない。)

3)CCS事業の課題

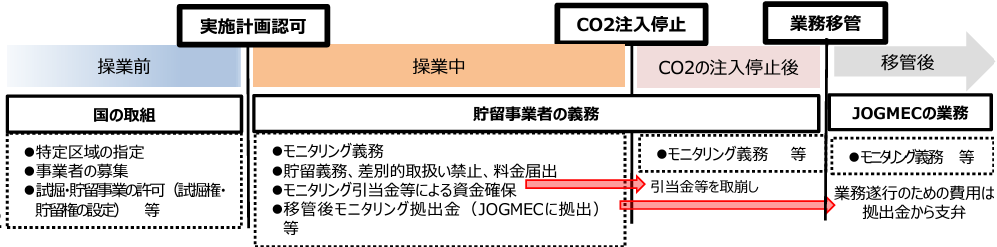

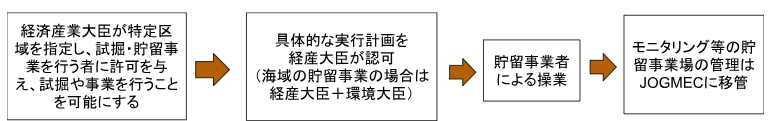

2023年3月に「CCS長期ロードマップ」が策定され、2030年までにCCS事業を開始すること、同年までに年間貯留量600〜1200万トンの確保に目途をつけることが目標とされました。まず、CCS事業のフローに環境アセスメントは含まれていないので、圧入井周辺への環境影響評価が適切に行われるのか定かではなく、地域住民や市民団体から懸念が上がっても意見を届ける場がありません。次に、CCSに関する事業フローが非常に複雑であることも問題です。試掘および操業は認可制度のもとで事業者が行いますが、CO2注入後の管理はJOGMECに移管され、CO2貯留地で長期にわたって漏出しないとの保障や安全の確保などにおける責任はJOGMECが負うことになります。そのため、事業者は注入停止後の管理責任はありません。とはいえ、モニタリングにおいて問題が生じたり、漏出した場合、JOGMECがどのように対処するのかも含め、恒久的な管理業務の内容や責務は明確に示されていません。

※ CCSの問題については、ファクトシートなど関連資料をご参照ください。

CCS事業の現在とこれから

世界各地ではCCSの運転箇所および建設中のものが増えてきており、オーストラリアでは2023年11月に海洋投棄法を改正し、海底に貯留する目的でCO2を国外に輸出する許可を与える法律が通りました。一方で、世界の実例における実際のCO2回収率は6~7 割にとどまっているとの説もあれば、アメリカの実際の発電所におけるCCS事業での回収率は55~58%にまで低下していたとの分析も発表されており、いずれにしても脱炭素戦略の要とするには適切な策ではありません。

パリ協定の目標を達成するにはCCSは不可欠として、CCS事業法に則して事業環境の整備が進められ、2030年に向け、本格的なCCS事業が進められていくことになります。政府の検討会では、2030年にCCSが導入できなかった場合、2050年のカーボンニュートラルの実現に必要なCO2の年間貯留量の確保が困難となる懸念も出ていました。

貯留地の少なさ、コストの高さ、漏洩などのリスクを考えれば、発電のように代替手段のある分野は、CCSの対象から真っ先に外すべきでしょう。にもかかわらず、電力・ガス基本政策委員会の制度検討作業部会の会合(2025年2月26日)では、CCS付きLNG・石炭火力発電所が長期脱炭素電源オークションの第3回入札から対象に加わるとの方針が了承され、CCS付き火力にも技術的に不確かなアンモニア混焼の最低混焼率20%と同程度、定格出力時の回収率20%以上を求めていくとしています。既設の火力発電所にCCS設備を付けて脱炭素電源とするのではなく、火力発電所を削減し、抜本的にCO2排出量を減らしていくことが急務です。

関連資料

FoE Japan:CCS(炭素回収貯留)ってなに?

FoE Japan:ブリーフィングペーパー「日本のCCS(炭素回収貯留)政策について」

気候ネットワーク:CCS(CO₂回収貯留) Q&A

気候ネットワーク:【ポジションペーパー】 CO2 回収・利用・貯留(CCUS)は魔法の杖ではない:日本においてもアジアにおいても気候変動政策の柱にはなり得ない(2023年1月)

自然エネルギー財団:報告書「CCS火力発電政策の隘路とリスク」

関連省令

CCS事業法に規定する海底の掘削を自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第35条の4第3項第4号に基づく特定行為として追加するための改正にともなう自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)(終了済)

https://www.env.go.jp/press/press_03582.html

https://www.kankyo-business.jp/news/b9db15e4-f8c0-4a7a-9692-986ffe385117