気候変動が深刻化し、日本に限らず各地で異常気象が勃発しており、その被害は人々の生活や生命を脅かすレベルになってきています。これにともない、気候変動を促進する企業や行政の対策に対して気候変動訴訟が提起されるようになりました。今回は、日本そして世界全体で増加している気候変動訴訟について取り上げます。

今、気候変動訴訟が世界中で増加している

2018年9月、神戸において神戸製鋼が進める石炭火力発電所の新設・稼働について、周辺住民の方々が中心となり、神戸製鋼と関西電力を相手取って、その差し止めを求める民事訴訟が提起されました。同年11月には、これらの発電所新設等についての環境影響評価書に対する確定通知の取り消しを求める行政訴訟も提起されています。

この訴訟では大きく分けて、大気汚染問題と気候変動問題の2つが論点となっています。このうち大気汚染の方は、日本でも過去にいわゆる公害訴訟として類似の裁判例の蓄積があります。ところが気候変動については、日本では過去には裁判で争った例はほぼ皆無に近い状況です。それがここわずか数年の間に、この裁判のように気候変動対策の適切な実施を求めるような、一般的に「気候変動訴訟」と呼ばれる訴訟が増加しているのです。

現在、日本において気候変動訴訟は、4件提起されています。

まず2017年秋に仙台で、石炭火力発電所の運転の差し止めを求める訴訟が提起されました。次に今述べた神戸の2つの訴訟、そして2019年5月に、神奈川県の横須賀市において、同じく石炭火力発電所の建設計画を認めた国の違法性を問う訴訟が提起されています。(詳細は各訴訟のサイトを参照)

- 神戸石炭訴訟 https://kobeclimatecase.jp/

- 横須賀石炭訴訟 https://yokosukaclimatecase.jp/

- 仙台パワーステーション操業差止訴訟 https://stopsendaips.jp/

この動きは、日本に限ったことではありません。気候変動による影響が深刻化するなかで、世界全体における気候変動訴訟の増加の潮流を受け、日本でも同種の訴訟が増え始めたと捉えることができます。

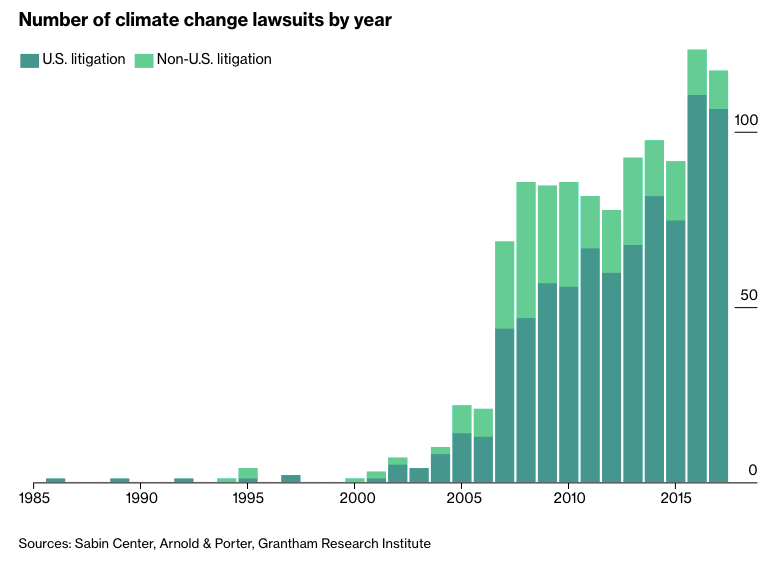

上のグラフから分かるとおり、気候訴訟の件数は今世紀初めあたりから増えはじめ、いったん増加傾向が収まった後、2015年を境にまた急増しています。2015年というとパリ協定が締結された年です。なぜパリ協定締結以後に訴訟の件数が再び増え始めたかについて考えてみます。

気候変動対策の適否を裁判で争えるのか?

気候変動について裁判で争うということを考えるにあたり、ここでは民事裁判のみに限定して進めます。民事裁判とは、貸したお金を返してくれと請求するものであったり、壊された物を弁償してくれと請求するものであったり、実際に個人的な権利利益の侵害を受けた人が、その侵害を行った相手に対して、相応の行為を求めるというものが一般的です。同じことが気候変動問題についていえるのかを考えます。まず、気候変動によって私達が受けている被害は、個人的な権利利益の侵害といえるでしょうか。温暖化は一体誰によってもたらされたといえるのでしょうか。求められる損害の範囲はどこまでなのでしょうか。どれをとっても複雑です。さらに専門的な話になりますが、気候変動のような一国の問題にとどまらない国際的な問題については、政府が扱うべきであって、裁判所が口を出すのは慎むべきだという考え方もあり、これらの観点から裁判所が判断を控えてしまう場合も多々あります。

それでも、訴訟によらざるを得ない今日の状況

一見して裁判で争うのが難しそうな気候変動問題について、訴訟が増えているのは一体なぜなのでしょうか。そこには様々な背景や理由があると考えられます。

そのひとつは、政府や国際機関まかせでは気候変動対策が遅々として進展しない現状に対する人々の憤懣があると思われます。気候変動のさらなる深刻化を少しでも食い止めるためには、世界全体で温室効果ガスの排出に対する厳しい規制が必要なことは様々な科学的知見からも明らかです。にもかかわらず、現状ではなかなかこれに見合うような規制は実現していません。

もうひとつは、温室効果ガス、なんら違法でない市民の生活や、合法的に経済を活性化するような企業活動から排出されてしまうということです。違法でない、なんら罪ではない、さらには経済合理的な活動を法により規制することには、様々な利権の絡みや権利侵害の問題(経済活動も財産権の行使のひとつの形と言えます)などがたちはだかり、そう容易にはいかないのだと推測されます。こういったことから、政府や国際機関が温室効果ガス削減の厳格化に及び腰になってしまうのだと考えられるのです。しかし、個人が国際機関に対して規制の強化をはたらきかける手段は限られています。自国の政府に対して働きかける機会は、数年に一度の選挙や、パブリックコメントの投稿、または請願等といった限られたものである上、その効果も十分にあるとはいえません。そして、気候変動はこの瞬間も待ったなしで着々と進行しているのです。裁判は、相手に対して行為を義務付ける、または促進するための、国家権力の裏付けを伴う有効かつ強力な手段です。一個人、団体、企業、さらには自治体や国までもが原告にも被告にもなれます。確かに時間も費用もかかります。それでも、今日の気候変動に関する状況を前にして人々が裁判という手段を取らなければ国や企業が適切な気候変動対策をしてくれないという判断に至った結果、気候変動訴訟が増え続けているという側面があると思われます。

1300件を超える気候変動訴訟が起きている

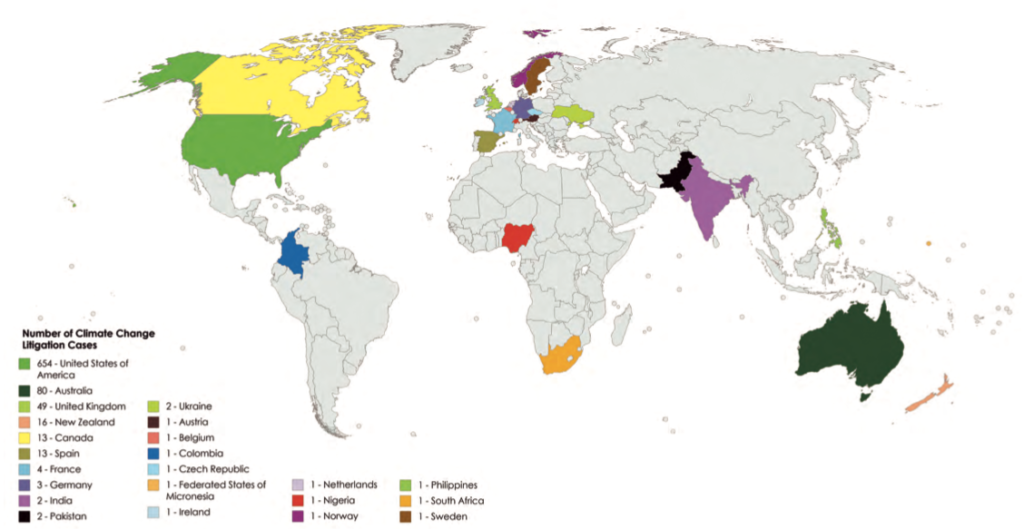

訴訟の場で初めて気候変動問題が争われたのは1990年初頭の米国においてだったと言われています[i]。それから件数・地域も次第に増加・拡大し、2019年7月末の時点において、世界全体で提訴された気候変動訴訟は1300件を超えていました[ii]。

上図には気候変動訴訟が様々な国で提起されていることが示されています。2017年時点のものなのでやや資料が古く、ここでは日本における4件の気候変動訴訟は反映されていません。

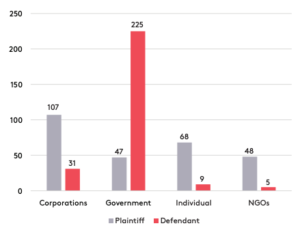

次に、訴訟の内容面について見てみます。左の棒グラフは気候変動訴訟の当事者、つまり原告と被告がどのような主体なのか(個人、企業、政府、NGO)について集計したものです。約8割もの訴訟が、政府を被告として提起したものであることが分かります。 そして、右の円グラフは争われる内容について調べた結果です。約4分の3が具体的なプロジェクト(炭鉱開発、天然ガス輸送のためのパイプライン建設等)に対する国の許認可の適否を争っていることがわかります。日本で起きている4件の気候変動訴訟については、神戸と横須賀の2件が石炭火力発電所の建設や稼働に対する国の許可処分の取り消しを求めるものなので、ここに分類されます。

実際にどのようなケースがあるのか

世界全体の気候変動訴訟について概観してきたので、次は実際の訴訟のなかでも特徴的なものを数件ご紹介します。

Lliuya v. RWE AG訴訟(2015年、ドイツにて提訴)

この訴訟は、ペルーの農夫Lliuya氏がドイツの電力会社RWE(ライン・ヴェストファーレン)を被告としてドイツで提起したものです。同氏の自宅付近には氷河湖があったのですが、温暖化により氷河が解け、近年水量が急増し、決壊の危険が高まっていました。もし氷河湖の決壊が起きればLliuya氏の自宅や農地が被害を受けるため、同氏は自費を投じてその防止のための措置を講じました。そして、氷河湖決壊の危険を高めた温暖化をもたらした温室効果ガスについて、被告であるRWEが世界全体の0.47%にあたる量を排出していることを理由に、Lliuya氏が費やした費用のうち同社の排出量割合にあたる損害賠償を請求したのです。

ほぼ地球の裏側にある国の電力会社に対して、0.47%という僅かな割合に相当する損害賠償責任を追及したLliuyaの訴訟の第一審では同氏の請求は門前払いされてしまいました。ところが、同氏の控訴を受けた高等裁判所では審理を始めるに十分な理由が認められると判断し、現在も裁判が続いています。

Urgenda Foundation v. State of the Netherlands訴訟(2015年、オランダにて提訴)

オランダの環境保護団体であるUrgenda Foudationが、同国の政府が当時定めていた温室効果ガス排出削減目標が気候変動対策として不十分であるとして、オランダ国民約866人に代わるかたちで原告となり、政府を被告として削減目標の引き上げ(2020年までに90年比40%削減)を求めた訴訟です。第一審裁判所は同団体の主張を認め、政府に対し、同団体らの主張に沿った削減目標の引き上げを命じました。

オランダ政府は、国内の石炭火力発電所を2030年に全部閉鎖する決定などを打ち出しましたが、一審判決後も2012年以降13%削減にとどまっており、「25%削減は満たせない」として、政府は控訴しました。裁判所は第二審も同様の判断を行い、現在、政府が上告し、最高裁判所での審理が続いています。この訴訟は以降の気候変動事件において、原告がたびたび先例として引用しています。

追記)本訴訟は、2019年12月20日(金)に、最高裁判所の判決が出され、原告側の勝訴が確定しました。

Leghari v. Federation of Pakistan訴訟(2015年、パキスタンにて提訴)

パキスタンではこの事件の提訴当時、政府が策定した気候変動対策の実施が遅れていました。同国の農夫Leghari氏は、この遅れのために自分の憲法上の様々な権利(生存権、個人の尊厳、財産権)が侵害されると主張して、政府を被告として裁判を起こしました。裁判所は同氏の主張を認め、この対策の実施について、実施期限や実施責任者の選定といった具体的な内容に踏み込んだ上で政府に命じました。

Juliana v. United States 訴訟(2015年、アメリカ合衆国にて提訴)

8歳から19歳の未成年21名が、環境保護団体と共に自ら原告となり、アメリカ連邦政府を訴えた訴訟です。彼らは、自分たちには「持続可能な生活を維持できるような気候システムへの権利」が憲法上認められていると主張し、政府は温室効果ガスの排出を適切に規制しないことで、この権利を侵害していると主張しました。この訴訟を門前払いするか審理に入るかの判断にあたり、裁判所は一度、原告らの主張を大幅に認める判断を示したのですが、その後の連邦政府の様々な反論を受け、提訴から4年近くたった現在も、まだ実質的な審理が始まっていない状況です。

【脚注】

[i] City of Los Angels v. National Highway Transportation Safety Administration, 912 F. 2d 478, 481 (D.C. Cir. 1990)

[ii] Sabin Center Climate Change Litigation Database (www. climatecasechart. com)2019年7月31日閲覧